ثقافة حصد التانيت الذهبي للافلام الوثائقية: المخرج الفلسطيني عبد الله الخطيب يتحدث عن خفايا تصوير فيلمه، عن صمود الاهالي والموت بكرامة

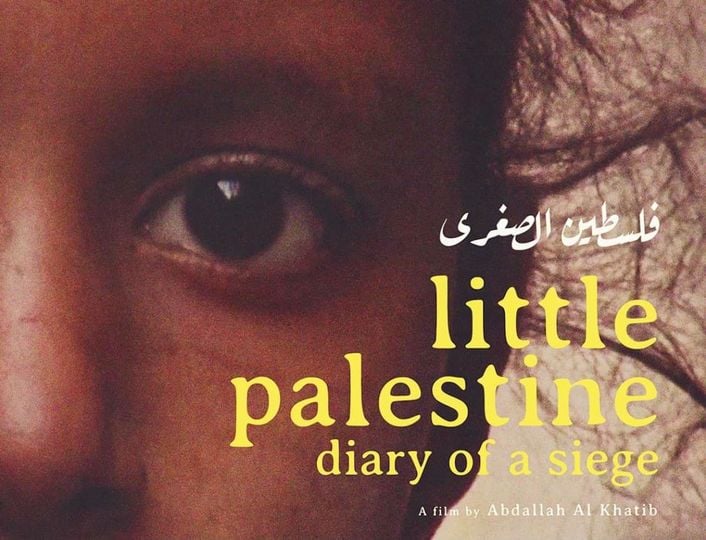

تُوّج فيلم "فلسطين الصغرى" للمخرج الفلسطيني-السوري عبد الله الخطيب بالتانيت الذهبي للأفلام الوثائقية في الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية فضلا عن جائزة "TV5 monde" لأفضل فيلم اوّل. سويعات قبل الكشف عن نتائج الدورة، جمعنا لقاء بالمخرج عبد الله الخطيب أفصح فيه عن مجموعة من المعطيات في علاقة بظروف تصوير الفيلم في مخيّم اليرموك، وهو مخيّم لاجئين فلسطينيين بسوريا ضُرب عليه حصار شديد وتم تجويع متساكنيه بين سنتي 2013 و2015. حدّثنا عبد الله الخطيب أيضا عن مغزى تسجيله لشهادات الأطفال العفوية وهم تحت الحصار وغيرها من المعطيات التي تكتشفونها في هذا الحوار:

-كنت مقيما في مخيّم اليرموك لما اتخذت قرار تصوير فيلم "فلسطين الصغرى"، فلو تفصح لنا عن دافعك الاول لحمل الكاميرا وتصوير المخيّم؟

لما انطلقت في التصوير، لم يكن الموضوع في علاقة بصناعة فيلم سينمائي بقدر ما كان له علاقة بتوثيق الحياة اليومية لسكان مخيّم اليرموك. وحدثت معي قصة انّ الكاميرا التي كنت اصوّر بها، كانت على ملك صديق، وهو مصور ومخرج فلسطيني، قبل ان يغادر المخيم، اعطاني الكاميرا، وبعد ايام تم اعتقاله في سجون النظام السوري ومات تحت التعذيب. فصار عندي احساس بالمسؤولية انّ هذه الكاميرا لا يجب ان تتوقف ويجب ان تواصل التصوير.

اما النقطة الثانية التي كانت محفزا بالنسبة لي، هي اني ابن الحالة الوطنية الفلسطينية ولدي وعي بما ارتكب في حقّ اللاجئين الفلسطينيين من مجازر في دول مختلفة، واسرائيل طبعا هي المسؤولة عنها، ارتكبت مجازر في الاردن وفي لبنان وفي تل الزعتر وفي العراق لكن لم تكن هناك دائما كاميرا قادرة على نقل ما يتعرضون له من شناعات.

-التوثيق والشهادة التاريخية كانا اذا هاجسك الاول..

صحيح، نحن كلاجئين عادة ما يتّم التعامل معنا ككائنات غير موجودة، كأشياء او خيالات بشر، فحاولت ان اقوم بواسطة الكاميرا بتوثيق الحياة اليومية، لا توثيقها بلغة التلفزة ولكن بطريقة تكون فيها هويّة للكاميرا، هويّة للصورة. وما اشتغلت عليه حقيقة هو كيف اعطي لكل انسان حقه، ككيان كامل، بصورته كاملة امام الكاميرا حتى يدرك الناس والمتفرجون انّ هؤلاء بشر.

-ومتى قررت تحويل المادة التي صوّرتها الى فيلم؟

لما ذهبت الى أوروبا سنة 2019، كنت ادرك انّ المادة المسجلة يجب استخدامها. هذه صور ناس ماتت، وناس خسرت حياتها. ناس وثقوا في وأعطوني فرصة أصوّرهم ومن حقهم علي انّ هذه المادة يتم استخدامها بشكل لن اقول انه سيُرجع لهم حقهم ولكن بشكل يظلّ شاهدا للتاريخ. وللذي يريد معرفة ماذا حدث في اليرموك ان يشاهد "فلسطين الصغرى" ويرى المخيّم بصموده ووجوهه وبطولته ضدّ النظام السوري الذي استخدم القضية الفلسطينية حتى يقول ممانعة ومقاومة، وهو نظام لم يقدم للفلسطينيين غير الدم والذل تاريخيا.

- وصفت الحصار الذي ضُرب على اليرموك قائلا "الحصار طويل كيوم أسير لا ينتهي في زنزانة.. سكة حديد تمتد نحو الصحراء في يوم صيفي بلا نهاية"... فماهي دلالة هذه العبارة؟

مهم اني اشير اولا الى ان "الفويس اوفر" للفيلم يعود للصديق أحمد عمرو، اريد ان اذكره بالاسم واعطيه حقه، لأنه ساعدني بتطوير النص الذي كتبته ليكون بهذا الشكل الجميل. الصورة التي حاولت استخدامها هي كناية عن الزمن، فكرة "انك بالحصار شبيهة بهذه السكة بالصحراء وما تشوفيلها نهاية.. تخيلوا صحراء ممتدة الى ما لا نهاية. هذا هو الحصار. هو حدث طويل الى ما لا نهاية".

في الفيلم وفيك وجع شديد مما حدث في اليرموك...

لما خذينا حقوقنا بسوريا لم يكن حافظ الاسد موجودا.. "الناس تقول النظام عاطيكم.. النظام مو عاطينا.. نحنا حقنا اخذناه من الشعب السوري الذي نأكل من عنده الخبز ونشرب من مائه وليس ماء النظام السوري... الامل الذي يحدونا هو ان تسقط الانظمة الديكتاتورية في المنطقة ومنها النظام السوري، وتكون لنا فرصة لكي نبني مجتمعات حقيقية واولادنا تكون لهم فرصة حقيقية انهم يتعلموا في الجامعات وان نقول لا للمنظومات التي استغلتنا.. طوال عمرنا والمنظومة الاستعمارية التي احتلت بلادنا وسرقت خيرنا هي نفسها، وتوا بتيجي وتعطينا مليون دولار وبتقول احنا اعطيناه لهذا الشعب، بينما هي سرقت 100 مليون دولار.. سرقونا وهلا بدنا يتركونا".

-هل كان لك تخطيطا او كتابة اولية للفيلم ككلّ؟

لا أبدا.. انا صورت بين 500 و600 ساعة واستخدمت منها ساعة ونصف. توجهت بصفة عامة لأماكن لم يكن يذهب اليها المصورون. في اليرموك كان هناك صحفيون ومصورون وشباب ناشطين يرسلون ريبورتاجاتهم الى خارج المخيّم. وكانت لهم مادة محدودة يصورونها لإنجاز تقاريرهم، 10 ثواني من هنا و10 ثواني من هناك، بينما اردت ان تأخذ الكاميرا مساحتها وراحتها وتصوّر بشكل تفصيلي ما يحدث. هناك مشاهد دام تصويرها اكثر من الساعة والكاميرا منصوبة وانا لا اعرف ماذا سيحدث. هناك مثلا مشهد لشاب جالس وبيده كأس، "فحبيت وجهو وتعاليمو وضليت اصوّرو لفترة طويلة".

لم ادرس السينما ولا التصوير بل صوّرت الناس بالطريقة التي أُحبذ ان أُصوّر بها. فاذا كان هناك شخص يريد تصويري، فأتمنى ان يصورني هكذا، يعني يعطيني حقي بالكامل، ان اظهر امام الكاميرا وتتوفر لي مساحة للتعبير. فصوّرت الناس بهذه الطريقة وحاولت ان أُبرز اكبر عدد من الوجوه حتى تكون واضحة. عديد اللقطات العامة نقلت لنا الشارع والحياة العامة وايضا اللقطات الخاصة والقريبة، "يعني الشارع كان مليان ولكن الكاميرا كانت تتوجه الى شيء خاص ومعيّن".

-جازفت في عديد الاحيان وانت تصوّر تحت القصف ومن المباني المتداعية للسقوط، فكيف يمكن توصيف عملية تصوير فيلم "فلسطين الصغرى"؟

وضعت الكاميرا بعفوية مطلقة في كل مرة كنت اصوّر فيها، بحياتي لم أقرأ كتابا حول كيفية التصوير. اعرف فتح الكاميرا ثم تشغيلها وغلقها. لم ادرس سينما، وسأكشف لكم سرّا، "انا اوّل فيلم حضرتو في حياتي في قاعة سينما كان فيلمي! نحن اولاد المخيمات لا تتوفر لنا نفس الفرص... حياتنا شوية مختلفة.. وماني حزين بل سعيد بطفولتي. كانت طفولة جميلة وكنت العب بالحارة، واوسخ يداي وابصق واعمل هيك.. يعني طفولة حقيقية". من الصعب ان اقول انه كان لديّ اسلوب خاص بالتصوير، بقدر ما اقول ان شيئا ما دفعني ان اصورّ هذه اللحظة بهذه الطريقة او بأخرى. "بس ليش؟ ما أعرف ليش صوّرت هيك".

-هل هناك اشياء حذفتها؟

لم احذف بقدر ما قمت -خلال عملية التركيب- بالعمل على ايصال المعنى وما كان لي داعي ان أطوّل المشاهد. كان شغلي انّ يفهم الناس الرسالة.

-كتبت سنة 2013، "قواعد الحصار الاربعين"، فما الذي اردت التعبير عنه من خلال هذا النص؟

كتبت هذا النص قبل انجاز الفيلم، هو بمثابة الحوار بيني وبين نفسي والقواعد والنصائح التي وضعتها لنفسي. "كيف لي ان أنجو من هذا الحصار؟" في آخر قاعدة أقول: "لا قواعد بالحصار، انها التجربة". في الاخير، لكل واحد تجربته الشخصية وما من حق احد ان يقول للآخرين ما يجب ان يفعلوه.. وهذه تجربتي الشخصية التي حولت ان اوّثقها بشكل يشبهني".

-لو نتوقف عند بعض لقطات الفيلم، صوّرت مثلا لقطة تبدو سيريالية و يظهر فيها شخص بصدد العزف على بيانو في الشارع ومعه فرقة غنائية. فلو تحدثنا عن هذه اللقطة؟

في الحقيقة لم يتم عزف المقطوعة على البيانو من اجل الفيلم، فهذا جزء من النشاط اليومي في المخيم. ففي اليرموك كانت تقام مجموعة من الانشطة المدنية لمحاولة البقاء. جزء من انشطة شباب اليرموك انهم كانوا يعزفون للناس بشكل يومي في الشارع. كلّ يوم يقفون بمكان ويجلبون اطفالا ويعزفون لهم. هذا حصار، ناس باقين في مكان مغلق طيلة 5 سنوات، حياة صعبة، فالبيانو والفرقة كانوا يحاولون قدر المستطاع كسر الضغط النفسي والاكتئاب الموجود عند الناس. لم يكن لهذا المشهد علاقة بصناعة السينما او بفيلم تابع الهولوكوست، بل هو نشاط من انشطة اليرموك اليومية.

كأنك أردت التأكيد على هذا الطابع الذي يعكس التعلّق بالحياة..

كل الاغاني والكلمات كانت من وحي الحصار ومن وحي الحرب ومرتبطة بسياق اليرموك. وقد اخترت مقطعا واحدا منها لأشرح انّ الناس الذين يعيشون تحت الحصار هم أدميون وبشر يحبون ويبكون ويتزوجون ويغضبون. يعني انهم يعيشون حياة طبيعية، وهو ما يعطينا الصفة الانسانية المطلوبة، فالآخرين ينظرون لنا كضحايا، كناس مكسورين بدون هويّة. فوجود هذا المشهد يعني اننا نعزف البيانو في المخيّم قبل الثورة وخلالها وبعدها. هذه حياتنا في اليرموك، هناك فنانين كبار، عازفين، مدارس موسيقى، هذه هويّتنا كفلسطينيين. وقد حاولت ان اعطي صورة بانورامية لكل شيء بالمخيم ومنه البيانو.

-صوّرت الأطفال في براءتهم وعفويتهم ولو كانوا يعيشون اوضاعا صعبة..

صدقوني الصدمة التي لمستها عند الجمهور بشأن ردة فعل الاطفال هي صدمتي الشخصيّة. كتبت سابقا نصا عنوانه "قواعد الحصار الاربعين"، وهو نص طويل حول تجربتي بالحصار وفي احد القواعد اقول اني كشخص بالغ كانت تعتريني لحظات اكتئاب شديد، لحظات تشعر فيها انّ الأفق مغلق و"انو ما في شيء قدامنا"، وهذا الامر باعتقادي دفع كثير من الناس للتطرف، التطرف كان نتيجة ظرف صعب ما، ولم يحلّ بين ليلة وضحاها. والنظام السوري بعنفه و وحشيته دفع الناس في اتجاه التطرف.

فموضوع الاطفال كان بالنسبة لي احد ادوات النجاة، فلما اشوف الاطفال، مع كل هذه القسوة ومع كل هذه الحرب ومع كل هذا العنف، واقفين بثقة وبيضحكوا ويقولون "بدي آكل سكر"، اقول انّ هناك شيئا يجب ان اعمل على توثيقه، ويعني لي الكثير ان لا ينظر الناس للأطفال نظرة شفقة.. اليوم المكان انته ولاجئو اليرموك توّزعوا في العالم لكن القصة كان يجب ان تُحفظ بكرامة. وكرامة الناس مسؤولية المصور ومسؤولية مخرج العمل. فالأطفال كانوا مصدر كرامة ومصدر فرح في الفيلم.

-هناك مشهد الطفلة تسنيم التي كانت بصدد جمع الاعشاب والقصف متواصل وراءها، فهل يمكن ان تحدثنا عن هذا المشهد؟

الحقيقة اني توجهت لذلك المكان بهدف تصوير القصف والاشتباكات الجارية بالمكان، وكان جزء من تصويري ان اوّثق المعارك العسكرية وما يحدث فيها. وما كنت اتخيّل ان الاقي طفلة بصدد جمع الاعشاب، لأنّ المكان خطير جدا. والي شاف الفيلم يفهم كمية اطلاق النار والقصف. كنت خائفا والبنت احرجتني بقوتها وكانت لا تجمع الاعشاب فحسب، بل تستعمل سكينا لتشذيبها بكل هدوء وتصفيفها. فأحسست أنه لم يكن ممكنا ان اغادر واتركها في هذا الموقف.. واقول انّ هذه البنت هي التي أدارت النقاش وليس انا من اداره. يعني هذا المشهد كان من باب الصدفة وهذه البنت كانت اوّل مرة وآخر مرّة أراها فيها.

وضعت مشهد البنت تسنيم في نهاية الفيلم، لماذا؟

اخترت في المونتاج وضع هذا المشهد في نهاية الفيلم لأنها بالنسبة لي اختصار للفيلم. يعني يمكن ان اقول ان مشهد تسنيم يكفي، يكفي لأنّها تحكي عن معاناة الاطفال، عن الحرب والمساعدات الانسانية، عن الكرامة وعندها هذا الايمان العالي انّ غدا "الله بيعوضلنا". هذا الكم من الرضا ما بتلاقية بأي مكان. صعب طفل بهذا العمر يحكي بهذا المستوى من الرضا اللامتناهي. وانا شخصيا في تلك اللحظة كنت واقفا واقول "مين هاي الطفلة"؟ طفلة بحس وثقافة ووعي ونضج. وهذا ما تفعله الحرب بالناس، "بتحرق مراحل حياتهم"...

-من المشاهد المهمة ايضا في الفيلم مشهد التجمع امام الهلال الاحمر للمطالبة بالدواء الذي لم يعد متوفرا للمرضى؟

هذا المشهد حقيقة لم أصوّره بنفسي، واشرت لذلك في الفيلم. لقد صوّرت 90 بالمائة من الفيلم وهناك مشاهد صوّرها اصدقاء واستخدمتها لسببين، اولها انه يعنيني جدا انّ يكون اكبر عدد من شباب اليرموك شريكا في صناعة الفيلم، يعني انّ هذا الفيلم ليس فيلم عبد الله الخطيب بل فيلم اليرموك.

وثانيها لأنّ هذا المشهد على غاية من الاهميّة وتكمن أهميته في ان الشخص الذي يتحدث يلتجئ الى لغة غير مفهومة، اي انه في لحظة معيّنة تخونه اللغة وخيانة اللغة هي التي تكشف ما هو مستبطنا بالداخل. "بحب هذا المشهد لأنو عبّر على كل الضغط الي بداخلو، بحب الاشارة الرمزية لفكرة انو المسيح فلسطيني، وهو لاجئ بالسماء، انو هذا الشعب مسلم على مسيحي على هذا التنويع. هذا هو الشعب الفلسطيني تاريخيا. وانو النساء موجودات بالمقدمة والرجال وراءهن وليس العكس... كانت النساء الفلسطينيات في مخيّم اليرموك في خط الدفاع الاوّل عن المخيّم، هذه الصورة تعكس حقيقة اجتماعية".

كيف تفسر ذلك؟

الثورة الفلسطينية في الثمانينات غنت للعاشقين، هذا الشعب الفلسطيني بنسائه ورجاله واولاده، كلّه يقاتل من اجل الوجود. وعلى فكرة، نحن نشبه الشعب التونسي كثيرا.. بيننا شيء من الجغرافيا ولكننا نتشابه في التفكير وفي نظرتنا للمرأة ونظرة المرأة لحالها كامرأة حرّة لها كينونتها وتريد بناء معالم مستقبلها. فلم يكن غريبا على نساء المخيم ان يكنّ في خطّ الدفاع الاوّل حتى يدافعن ويساعدن الناس.

تأثر جمهور قاعة مسرح الجهات بمدينة الثقافة ايّما تأثر بالفيلم عند عرضه لأوّل مرة في اطار ايام قرطاج السينمائية، فكيف عشت ذلك؟

حقيقة اخذت جائزتي في اللحظة الاولى التي صرت بها في تونس، بمحبة الناس وحسن استقبالهم. وردّة فعل الجمهور على العرض الاول سواء بالمتابعة المحترمة الى اخر دقيقة من الجنيريك او التصفيق، وهو على فكرة اوّل عرض في المنطقة العربية، ردّة الفعل هذه هي اجمل جائزة اخذتها. الفيلم تحصل على عديد الجوائز ولا مرّة حسيت بهذا الفخر على المستوى الشخصي. حسيت انّ الفيلم مهم واستطاع ايصال رسالة.

عرضت فيلمك في اطار مهرجان كان الفرنسي، فكيف كان تقبله؟

ردّة الفعل كانت ايجابية ايضا والتفاعل كان كبيرا والناس تأثرت بشكل كبير وفهمت رسالة الفيلم، وهذا المهم. بعض المتفرجين قالوا لي "شفنا الكرامة"، فعندما يقول أحد اللاجئين الذي ظهر في الفيلم "اقتلونا بالصواريخ لا بالجوع، نريد ان نموت بكرامة"، هذا يعني ان تموت بصاروخ او برصاصة فبالنسبة لنا كرامة لا ان تموت بالجوع.. تصوروا 3 او 4 أشهر والحصار مضروب من غير توفير الأكل. الناس ليس لها مشكل مع الموت لكن يريدون الموت بحقهم اي ان يموتوا بكرامة.

-ختاما هل انت بصدد اعداد مشروع سينمائي جديد؟

حاليا اشتغل على فيلم ثاني له علاقة بالحرب في سوريا وان شاء الله اشارك به في السوق الانتاجية في الدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية.

حاورته شيراز بن مراد

الصورة الرئيسية من صفحة المهرجان